Начало читайте по ссылкам:

- 1 часть – Хабаровск;

- 2 часть – Смидович;

- 3 часть – Биробиджан.

- 4 часть – Кукан

- 5 часть – Догордон

- 6 часть — Джуен

Из Джуена выехали часов в 17 вечера. На этот раз маршрут пролегал по автодороге Эльбан — Комсомольск-на-Амуре, которая идет вдоль железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре — Дежнёвка. Расстояние немногим более 120 километров.

Населенные пункты вдоль дороги все своим образованием всецело обязаны «железке». Появившись вначале в качестве станций, они со временем были преобразованы в села и поселки. Железная магистраль от Волочаевки до Комсомольска-на-Амуре начали строить с 1934 года, где в качестве рабочей силы, как и во всех крупных стройках тех лет, в основном были привлечены заключенные.

По словам жителей Джуена, во время строительства, а также в процессе эксплуатации магистрали прибыло много приезжих, совершенно не знакомых со здешними реалиями. «Переселенцы» не умели ни охотиться, ни рыбачить и в связи с этим столкнулись с голодом, особенно во время Великой Отечественной войны. Если бы не помощь местного коренного населения, которое делилось продуктами, одеждой и учило их премудростям охоты, в первую очередь, искусству рыбалки, то им пришлось бы несравненно тяжелее.

На асфальт выехали у станции Болонь, и повернув направо взяли курс на юго-восток в Комсомольск-на-Амуре. Тут же рядом расположено село Менгон, в окрестностях которого расположен заброшенный аэродром, известный под названием «Объект 7604». Строительство секретного объекта велось вплоть до развала Союза. Успели построить ВПП шириной 50 метров и длиной 3300 метров с рулежными дорожками, аэродромную инфраструктуру с арочными железобетонными укрытиями и небольшую жилую зону — военный городок.

По слухам, на аэродром планировалась передислокация 310-го отдельного противолодочного авиационного полка дальнего действия, вооруженного самолетами Ту-142МЗ с авиабазы «Каменный ручей», что неподалеку от города Советская Гавань. Также, если верить тем же слухам, объект был резервным аэродромом для посадки последнего грандиозного космического проекта СССР — корабля многоразового использования «Буран», первый и единственный испытательный полет которого состоялся 15 ноября 1988 года.

Но все эти слухи не имеют никого подтверждения и остались отголоском былой мощи нашей страны. «Объект 7604» как и «Буран» в настоящее время оказались на обочине истории, начали постепенно забываться и переходить в разряд легенд страны советов.

Далее путь экспедиции лежал через поселок Эльбан. Здесь расположено крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие по изготовлению и утилизации взрывчатых веществ «Восход». История завода начинается с 1941 года, когда во время Великой Отечественной войны здесь был организован снаряжательный завод Народного Комиссариата Обороны, всецело направленный на военное производство. Персонал завода почти поголовно состоял из женщин, детей и пожилых людей. Условия были невыносимые — не хватало жилья, продуктов, цеха плохо отапливались, руки примерзали к холодному металлу станков и корпусам снарядов и мин. Производство было крайне опасным, и солдатский черный юмор здесь отчасти был вполне уместен:

Лётчики работают в воздухе, умирают на земле, а сапёры и снаряжатели работают на земле, умирают в воздухе…

В 1980-х годах в рамках программы по конверсии предприятие было переориентировано гражданский рынок. Разруху девяностых завод пережил только благодаря реорганизации производства, которая была направлена на расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий и развитие смежных отраслей, например, утилизации взрывчатых веществ и боеприпасов.

На полпути от Эльбана до Комсомольска-на-Амуре находится поселок Малмыж, но это совсем не тот Малмыж, упоминаемый как конечная точка маршрута «Олгон-Горинской» экспедиции Владимира Арсеньева, который расположен на правом берегу Амура.

К 19 часам мы благополучно доехали до города Комсомольск-на-Амуре. Через этот город в 2017 году был проложен путь Историко-краеведческой экспедиции “Пути Великих Свершений” – По следам предков”.

Тогда участник текущей экспедиции Вадим Николаев со спутниками, среди которых были Заместитель Главы Мегино-Кангаласского улуса Якутии Павел Сазонов и репортер НВК «Саха» Станислав Михайлов, на снегоходах добрались до поселка Уктур.

Целью путешествия были места захоронений якутов, датируемые XIX веком, найденные в глухой тайге в месте Ларгас в верховьях реки Тумнин Ванинского района Хабаровского края.

Комсомольск-на-Амуре, можно сказать, довольно молод. Современный город был заложен в районе села Пермское-на-Амуре, которое, в свою очередь, было основано в 1860 году на месте нанайского стойбища Мылки. Это произошло после того, как адмирал Г. И. Невельской на транспорте «Байкал» в 1849 году впервые документально доказал, что река Амур судоходна, имеет выход в Тихий океан, и был принят план по заселению Амура русским крестьянством.

После преобразования в город в 1933 году постройки села потихоньку были снесены, а последним зданием, напоминавшем те далекие времена, была деревенская церковь, которая успела побыть и молодежным клубом, и столовой, и пожарной каланчой. Окончательно она была снесена в 1960-е годы в ходе реконструкции городской набережной.

В советское время Комсомольск-на-Амуре был закрытым городом. Причиной тому являлась высокая концентрация на территории муниципалитета секретных оборонных заводов. Среди них можно выделить Амурский судостроительный завод, авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

Помимо них экономику города представляют предприятия механической, химической, машиностроительной, нефтегазовой отрасли. Сюда по нефтепроводу стекается нефть и газ с острова Сахалин, с добычей и историей которой мы познакомились в 2019 году во время посещения города Оха в ходе Историко-этнографической автомобильной экспедиции «Пути Великих свершений: 75 лет Победы-остров Сахалин».

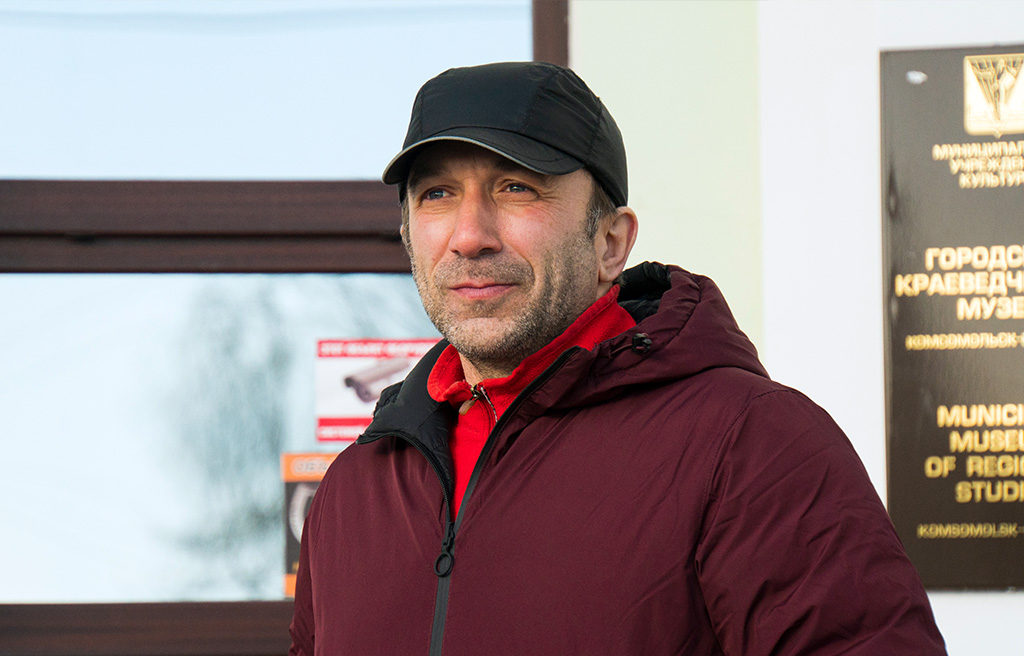

23 февраля, поздравив друг-друга с Днем Советской армии и Военно-морского флота, отправились в Городской краеведческий музей на площади Кирова.

К сожалению, в связи с праздничным днем музей был закрыт, в здании присутствовала только охрана.

В городе также все было закрыто и нам оставалось только, сфотографировавшись, выдвинуться в начальную точку нашей экспедиции — в город Хабаровск и таким образом завершить маршрут.

Как я заметил при выезде из города, в отличие от Якутска, сосредоточено большое количество промышленных объектов. Как рассказал Вадим Петрович, раньше Комсомольск-на-Амуре в экологическом отношении был одним из наименее благополучных городов Дальнего Востока, а в настоящее время благодаря экономическому упадку, вызвавшего сокращение производства, «воздух чуть ли не целебный».

Неподалеку от город нас ждал «главный мост БАМ-а» — комбинированный железнодорожно-автомобильный мост через Амур. Длина его 1435 метра, что скромнее показателей Хабаровского, но все же вызывает уважение. Движение для железнодорожных составов было открыто в 1975, а для автомобильного транспорта в 1981 году.

Любопытно, что мост является стратегическим военным объектом, на левом и правом берегах моста расположены многорядные проволочные заграждения, огневые точки и вышки охранения. Пешеходам и велосипедистам переход через мост строжайше запрещен.

Вскоре мы были уже у развилки дорог, в Лидоге, плотно пообедали в придорожном кафе под названием «Перекресток». Там же затарились знаменитым приморским медом, притом цены были заметно ниже Хабаровских.

Там же, на развилке записали интервью руководителя экспедиции Георгия Никонова по предварительным итогам работы и перед финальным рывком на Хабаровск, наш штатный алгысчыт Егор Борисов по сложившейся традиции провел обряд алгыс.

Как уже упоминалось, по приезду в Хабаровск Владимир Арсеньев обнаружил, что он де-факто больше не занимает пост комиссара по инородческим делам и вернулся в Гродековский музей, параллельно читал лекции в Хабаровском народном университете.

Октябрьскую революцию Арсеньев воспринял, на удивление, весьма спокойно и покорно. Об этом красноречиво говорит его фраза, разлетевшаяся по всем цитатникам:

Революция в России для всех, в том числе и для меня.

Единственное, что он сделал, так это то, что он сбрил усы, как бы отрекаясь от своего прошлого офицерства. На вопрос жены «Почему ты сбрил усы?», ответил — «Полностью принимаю новую власть». Но для властей этого было явно мало и до 1924 года Владимир Арсеньев состоял на особом учете в ОГПУ. Во время Гражданской войны и интервенции Арсеньев, сохраняя нейтралитет, открыто не поддержал ни одну из сторон конфликта. На поступившие предложения об эмиграции ответил категорическим отказом, выразив желание, как истинный патриот, разделить свою судьбу с судьбой Родины.

Чтобы там ни было, Владимир Клавдиевич продолжил дело своей жизни. Впоследствии он организовывает экспедицию на Камчатку, добивается запрещения сдачи в аренду тихоокеанских островов, принадлежащие России, американским и японским промышленникам, выступает инициатором создания первых заповедников на Дальнем Востоке и это далеко не все его заслуги.

Научное и литературное достояние Владимира Арсеньева столь велико, что я даже не берусь рассуждать на эту тему. Его именем назван город в Приморском крае, река Арсеньевка, ледник на Авачинской сопке, гора в Приморье. Имя Арсеньева носит Музей истории Дальнего Востока в городе Владивосток, множество улиц и переулков по всему Дальнему Востоку.

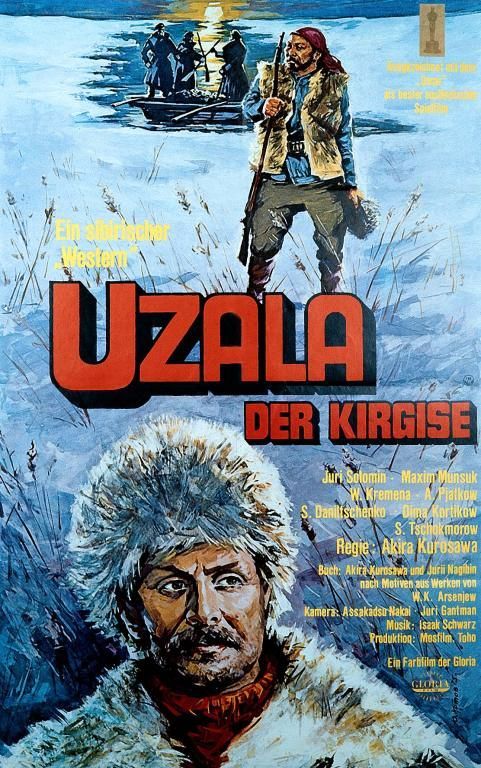

Советско-японская картина «Дерсу Узала», снятая в 1975 году знаменитым режиссером Акирой Куросавой, удостоилась главного приза Московского фестиваля и премии «Оскар». В фильме роль Дерсу исполняет тувинец Максим Мунзук, а роль Арсеньева — Юрий Соломин.

Покинув Лидогу, экспедиция «Пути великих свершений» по маршруту «Олгон-Горинской экспедиции» Владимира Арсеньева завершилась точно в намеченный срок 23 февраля 2020 года в городе Хабаровск.

Хотелось бы выразить отдельную благодарность нашим водителям Анатолию Рахмелюку и Никите Ловкову. Благодаря им экспедиция прошла несмотря на сложные дорожные условия без единого прокола, в прямом и переносном смысле.

К тому же Анатолий Рахмелюк проявил недюжинный интерес к деятельности экспедиции, принимая активное участие во всех мероприятиях по пути следования, показал себя неплохим знатоком истории своего края, а также интересным и эрудированным собеседником.

24 февраля утренним рейсом якутский состав экспедиции Егор Борисов, Семен Ермолаев и я вылетели в Якутск, а участники из Владивостока Георгий Никонов, Вадим Николаев и Никита Ловков на автомобиле уехали во Владивосток. Экспедицию можно было считать завершенной.

По приезду в Якутск началась обработка собранного материала и систематизация полученной информации. 12 марта по итогам экспедиция была проведена отчет-встреча с участниками, где Георгий Никонов выступил с докладом перед представителями Якутского отделения Русского географического общества.

Отснятый видеоматериал лег в основу двух телевизионных передач, автором которых выступил наш бессменный Семен Ермолаев — Сиэн Өкөр. Передачи транслировались по республиканскому телевидению НВК «Саха» и получили высокую зрительскую оценку.

В дальнейшем вся собранная информация будет в том или ином виде использована в изданиях, мероприятиях проекта «Пути великих свершений».

Подводя итоги, еще раз возвращаясь к наследию крупнейшего исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, особо нужно подчеркнуть его роль и роль его исследований в формировании объективной картины истории народов населяющих Дальний Восток.

В частности, на страницах дневника «Олгон-Горинской» экспедиции описаны якутские поселения, уклад жизни в них, предметы быта, орудия труда, национальные орнаменты и многое другое. Якуты на многих участках маршрута выступали в качестве проводников, путники часто останавливались в якутских поселениях, в одном из них Арсеньев стал свидетелем камлания якутского шамана. Действие происходило в верховьях реки Кур в доме якутского же купца. К тому же, судя по записям, в Талакане якутскими купцами проводилась крупная ярмарка куда товары привозились из Якутска.

Одной из основных целей нашей экспедиции, посвященной 150-летию Владимира Арсеньева, которое будет широко отмечаться в 2022 году, было сопоставление его дневниковых записей с нынешними реалиями. Сразу можно сказать, и по сей день в Приамурье живут якуты, которые говорят на своем родном языке и не потеряли национальную самобытность. Отдельным примером может служить встреча в селе с говорящим названием Догордон с Антониной Александровной Соловьевой (Колесовой), ее отец родом с поселка Улген Амурской области и в Якутии, впрочем как и его дочь, никогда не был.

Опираясь на эти и другие факты можно с уверенностью утверждать, что якуты населяли земли вплоть до Амура, а вполне возможно и южнее.